在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,深度长文,希望您能够认真看完,感谢您的支持!

从古至今,人类都在不断的研究和探索世界的奥秘,古代的时候,由于人类的科技不够发达,所以古人一直都认为,我们的世界就是唯一的,太阳和月球以及天空中的星星都在围绕地球转动,直到哥白尼提出了日心说,打破了传统了认知观念,后来到了1687年的时候,牛顿发表了《自然哲学的数学原理》,提出了万有引力定律和三大运动定律,奠定了经典力学的基础,这使得人们能够精确计算天体运动,哈雷运用牛顿定律预言了哈雷彗星的回归,海王星也依据该理论被发现,从此以后,宇宙被视为可以理性认知的对象,在19世纪中叶,天文学家通过天体光谱分析,发现恒星和太阳有着相同的组成元素。

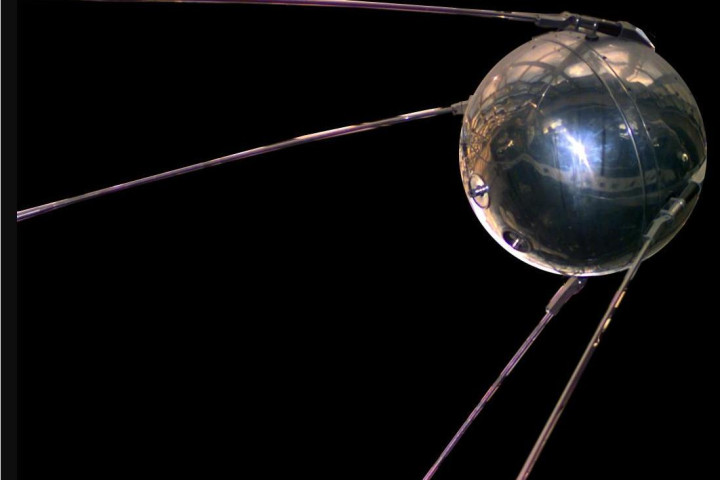

推翻了以太的组成观点,并且发现了氢元素,标志着天体物理学的诞生,人类这时候从物质的角度开始认识宇宙,在1905年的时候,爱因斯坦提出了狭义相对论,揭示了时间、空间和运动的关系,在1916年的试试,爱因斯坦提出了广义相对论,指出物质会使得时空弯曲,成功解释了水星近日点进动等问题,为现代宇宙学奠定了理论基础,1957年,苏联发射第一颗人造地球卫星,人类进入太空时代。1961年,苏联宇航员加加林进入太空。1969年,美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林登陆月球。此后,各国陆续发射了大量探测器,对月球、火星等行星及太阳系外进行探测,还建设了国际空间站,为太空研究提供了长期平台。

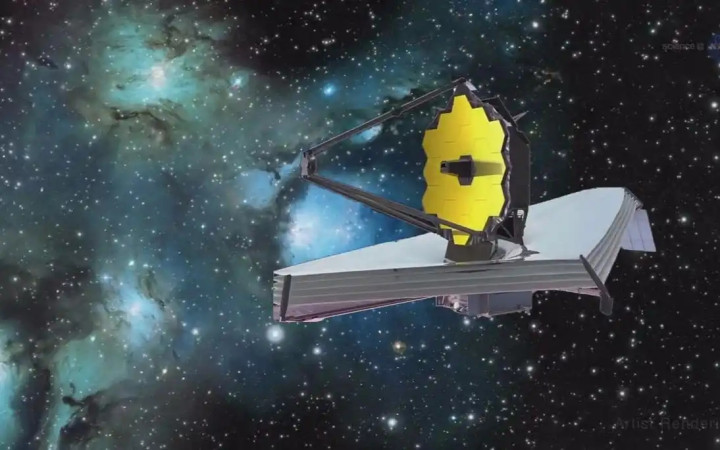

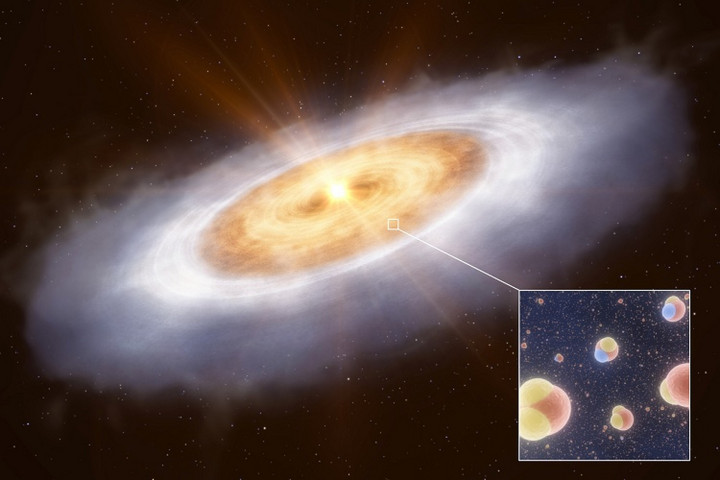

如今,高性能望远镜如詹姆斯·韦伯太空望远镜投入使用,引力波探测技术不断发展,人类能够从更多维度观测宇宙,深入研究星系演化、黑洞奥秘等。同时,计算机模拟技术也帮助科学家构建宇宙模型,模拟宇宙演化过程。在浩瀚的宇宙中,恒星是非常重要的天体,如果说没有恒星,宇宙可能漆黑一片,而且没有生命诞生,科学家推测,恒星的形成可能和星系有关系,在浩瀚的宇宙中,分子云如同孕育恒星的摇篮,当分子云遭受超新星爆发、邻近星云碰撞等外部事件,或者自身内部密度分布不均匀的时候,引力就会变得不稳定,开始主导分子云的命运。

分子云在引力的作用下开始坍缩,随着体积的不断缩小,它内部的密度会开始快速的上升,原本稀薄的气体和尘埃也会慢慢聚集,变得非常紧密,坍缩过程中,物质相互碰撞和摩擦,将机械能转化为内能,使得分子云的温度持续升高,在这个过程中,分子云的形态也在不断变化,从一个庞大的云团,慢慢演变成更加紧凑、炽热的区域,为后续恒星的形成奠定了基础,随着分子云的持续坍缩,中心的物质会变得越来越密集,形成了一个质量较小的核心,就是星胚,星坯在自身引力的作用下继续收缩,外部的物质不断向其汇聚,质量逐渐增加。当星坯的质量达到一定程度,其内部温度和压力也随之升高,物质开始发生复杂的物理和化学变化。

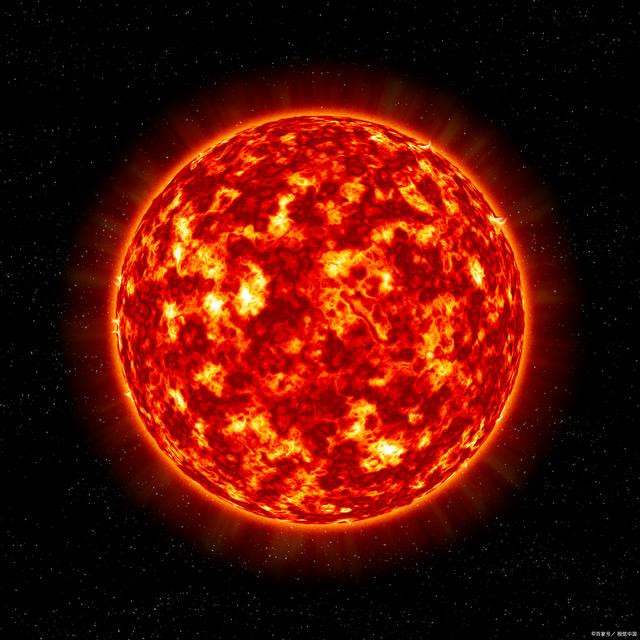

此时,星坯的外观呈现出红外观测特征,成为一颗原恒星。原恒星继续吸收周围的物质,不断成长壮大,为后续点燃核聚变、成为真正的恒星积蓄力量。当原恒星的质量足够大,核心的温度和压力达到极端条件时,奇迹便发生了。核心的温度超过1000万开尔文,巨大的压力使得氢原子核克服库仑斥力,相互靠近并发生聚变反应。这个时候恒星就诞生了,我们的太阳就是在这种条件下诞生的,从太阳诞生以后就开始源源不断的释放热量,到现在为止,我们的太阳已经燃烧了50亿年左右,科学家推测,我们的太阳还剩下50亿年的寿命,太阳的光和热为地球提供了热量,使得地球能够诞生生命。

不过当太阳寿命即将终结的时候,核心的燃料慢慢耗尽,核聚变反应较弱,无法再和引力抗衡的时候,恒星便进入红巨星阶段。此时恒星的核心会收缩并升温,外层则因失去核心辐射压的支撑而迅速膨胀。核心收缩升温使得核心外围的氢被点燃,开始进行壳层燃烧,进一步加剧了恒星外层的膨胀。恒星的外壳膨胀到原来的几十甚至几百倍,体积变得极为巨大。由于表面积增大而核心温度降低,恒星表面的温度也随之下降,发出的光从原来的白色或蓝色变为红色,因此被称为红巨星。如果说我们的太阳变成红巨星以后,它会吞噬水星、金星、地球的轨道,到时候我们就必须移民到其它星球,否则就会被太阳吞噬。

恒星在红巨星阶段之后,其演化结局取决于恒星的质量。对于质量较小的恒星,如太阳这类小于8倍太阳质量的恒星,在红巨星阶段结束后,会抛出外层物质,形成行星状星云,核心部分则逐渐冷却收缩,最终形成白矮星。白矮星是一种高密度的天体,体积很小,但质量较大,它依靠电子简并压来抵抗自身的引力,维持稳定状态。而质量大于8倍太阳质量的恒星,在核心燃料耗尽后,核心会猛烈坍缩,产生极高的温度和压力,引发剧烈的超新星爆发。超新星爆发以后,会释放出巨大的能量,比整个星系的总亮度还要高,爆发以后会合成各种重元素,并将这些重元素抛向宇宙中,为下一代的恒星奠定基础。

恒星在宇宙中犹如璀璨的灯塔,以其独特的方式照亮并推动着宇宙与生命的演化进程。不过遗憾的是,科学家推测,我们宇宙中的恒星不可能一直燃烧下去,大约在1000万亿年以后,宇宙中所有的恒星都会熄灭,届时整个宇宙将会变得一片虚无,虽然有零散的粒子,但是没有一个是可以触摸的,因为暗能量已经超过了引力,基本粒子已经不足以聚合成更大的粒子了,如果说暗能量不足以迎来热寂,也就是传说中的时间尽头,这个时候的宇宙不存在任何光源,宇宙热寂的理论是基于热力学第二定律,即熵增定律。

熵是衡量系统无序程度的物理量,热力学第二定律指出:孤立系统的熵永不减少,只会增加或保持不变。在宇宙尺度上,可视为一个巨大的孤立系统,其总熵随时间推移不断上升。当熵达到最大值时,系统达到热平衡,所有温度差异消失,能量无法被转化为有用功,任何宏观过程都将停止。现代宇宙学观测证实,宇宙自大爆炸以来持续膨胀,且膨胀速度受暗能量驱动而加速。这一膨胀过程对热寂起到关键作用。当宇宙不断扩张,物质间距增大,温度因红移效应(光子波长被拉伸导致能量降低)而逐渐下降。星际物质、星系团等结构因引力作用逐渐解体,最终所有物质将分散为孤立的基本粒子,无法再形成恒星、行星等复杂系统。

不过暗能量的存在加剧了这个趋势,如果暗能量持续推动宇宙加速膨胀,物质之间的引力将无法抵抗,导致宇宙密度持续降低,温度也会接近绝对零度,大约1000亿年后,现存恒星耗尽燃料,红巨星、超新星爆发后形成白矮星、中子星和黑洞。星系因缺乏新生恒星而黯淡。黑洞通过霍金辐射缓慢释放能量,质量越小蒸发越快。超大质量黑洞需10^100年以上才能消失,此时宇宙仅剩辐射和基本粒子。这时候我们的宇宙温度也会达到绝对零度,这个温度只有宇宙死亡以后才能够出现,根据热力学第三定律,绝对零度不可能通过有限的步骤达到,在我们的现实世界中,无论采用何种制冷技术,都只能够使得物体的温度无限接近绝对零度而无法真正达到。

这是因为随着温度的降低,物体内部的分子热运动逐渐减弱,使得分子热运动完全停止,需要无限的能量和特殊的条件,绝对零度的出现意味着宇宙中的一切热运动和能量传递都停止了,而目前宇宙中充满了各种形式的能量和物质的相互作用,使得绝对零度无法在当前的宇宙环境中实现。只有当宇宙经过漫长的演化,达到热寂状态,即宇宙死亡以后,绝对零度才有可能成为宇宙的最终归宿。虽然这只是科学家的猜测,但也是有一定的道理,不过我们现在还不需要担心,毕竟1000万亿年的时间太过于漫长了,对人类当下毫无实际影响。

目前人类应该担心的是我们地球的生态环境,现在全球温度升高,温室效应严重,如果长久的发展下去,对于地球生命来说将会是毁灭性的灾难,所以人类需要想办法改变现状,这样人类文明才有可能长久的发展下去,虽然说宇宙最终的结局谁也不确定,看到这里,可能有很多人会产生一个疑问,既然宇宙最终的结局离我们非常遥远,为什么科学家还要探索?不少学者认为,了解宇宙结局能帮助我们完善物理学、天文学等基础理论。如对宇宙加速膨胀及暗能量的研究,促使科学家思考新的物理机制,这可能引发基础物理理论的重大变革。

宇宙的结局反映了其宏大的演化过程,让人类认识到自身在宇宙中的渺小与短暂,从而影响人们对生命意义、价值及世界本质的思考,促使个体珍惜生命,追求更有意义的人生。生命到底是如何诞生的?生命存在的意义到底是什么?这是人类一直都在探索和寻找的奥秘,虽然现在人类已经能够走出地球探索宇宙,但是人类距离解开宇宙的奥秘还差的很远,小编认为,人类作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,只要人类能够坚持不懈的努力下去,或许人类未来真的能够解开宇宙中更多的奥秘,或许我们终其一生,也是为了寻找一个真相,希望人类能够早日实现自己的梦想,对此,大家有什么想说的吗?